《三联生活周刊》采访了贝聿铭的儿子贝礼中,在他的回忆里,陆夫人是贝家的主心骨。她积极组织家庭成员的聚会,对于贝聿铭的作品,她也经常能给到很直率的评价——她在哈佛学的是景观设计,但她甘愿做个普通家庭主妇,生一堆孩子,跟着丈夫满世界跑,并不在乎穿什么名牌,拎什么包包,每次陪着丈夫出席活动,她都是那么低调而得体,我想,这都是因为,她不自卑。

一如《纽约时报》里说的那样:

她对丈夫和家人的支持是他们最为珍惜的。她为丈夫的事业提供了明智的忠告,同时,这些忠告现在听来都是温暖而幽默的。在大家的心里,她永远是那么优雅和知性。

一开始,贝聿铭并不打算从事建筑。

他的父亲希望他子承父业,做个银行家——像他的弟弟们一样。但他拒绝了。

但不可否认的是,家族的商业背景,对于贝聿铭的影响是巨大的——我觉得他不是艺术家风格的建筑师,他擅长交际,擅长揣摩客户的服务。

比如,在肯尼迪图书馆这个项目上,杰奎琳·肯尼迪本来的人选有好几个,贝聿铭在对这位第一夫人的性格研究方面,下了不少心思。他重新布置了自己的事务所,弄来花花草草,要求每一位工作人员都西装笔挺,仪表考究。相比之下,另两位候选人则坚持“做自己”,他们以为只要看作品本身就够了。结果,贝聿铭赢了。

有人问贝聿铭,为啥他的项目,收费总是如此昂贵。贝聿铭的回答是:

I.MPEI(pay),notI.MFREE。

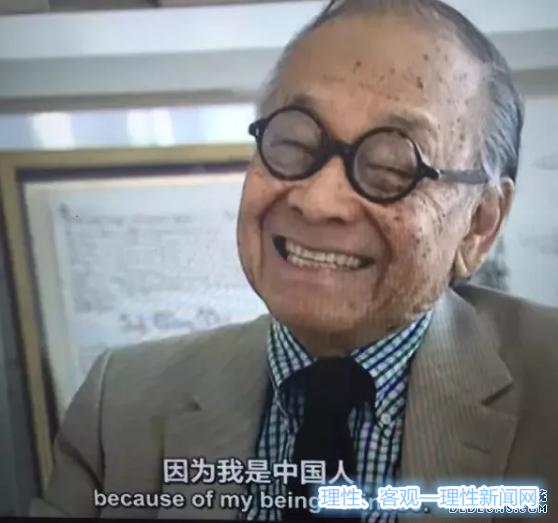

他始终强调自己的中国人身份,在路易斯·康的儿子为父亲拍摄的一部纪录片《我的建筑师》(MyArchitect)中,贝聿铭有一段这样的对话:

问:你的成功率很高?

回答:是的。但可能是因为我更加耐心,因为我是个中国人。

这一点也让他在中国人的心中好感倍增。

事实上,贝聿铭曾经有考虑过回国,他的父亲阻止了他。

这个一念之间的举动,让贝聿铭和贝氏家族的命运走向了相反的方向。

贝氏家族是最早一批捐献财产的,银行交出去了,电力、燃油和染料的经营权移交了,在法租界南阳路170号的贝家花园洋房搬空了,狮子林一晚之间遣散了32位仆人,然后也上交了。

然而,所有人都没有逃脱右派的厄运。

贝聿铭的族弟贝重威,因右派入罪判刑22年,发配到黑龙江劳教。妹妹贝聿琳想方设法弄了点白糖寄给他。后来,他对大家说,要是没有这白糖,他肯定已经自杀了。

贝聿琳自己的日子也不好过。她的银行家丈夫尽管自降工资,仍然是“历史反革命”,每次参加批斗会回来,贝聿琳就对丈夫说,对你就一个要求,不要死。他的女婿梁成锦回忆,有一次,他从批斗会回家,孩子们看他挂着大牌子,就帮他摘下来,挂牌子的铅丝把他勒出了深紫色的印记。大家都很难过,一时间不知道说什么,他自己却“一弯腰从菜篮子里挑了几棵开着黄花的菜芯,又顺手从地上拣了一个瓶子,插好了往桌上一摆”,他说:

有花就有春天,有花就有希望!

不是所有人都有贝聿琳夫妇的坚强意志。

贝聿铭的九姑姑贝娟琳嫁给了吴同文,后者在岳父的帮助下成了上海滩新一代颜料大王。贝小姐的嫁妆之一是上海的绿屋,曾经被称为远东第一豪宅——设计者是大名鼎鼎的邬达克。1966年,吴同文和他的姨太太在绿屋自杀了。文革结束后,有关单位表示要归还绿屋,贝娟琳拒绝了,她说,就算换了房子,他们的时代也已经过去了。

1974年,贝聿铭夫妇跟随美国建筑师协会代表团第一次回到苏州老家。他面对的是“100多位穿着破旧蓝黑衣服的亲戚”,一时间说不出话来。

事后,贝聿铭对同事说:

我在他们面前没有一丝一毫的优越感。

他们当中任何一个人可以是我,我可以是他们当中的任何一人,一切都是历史的偶然。